翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十陣】1

翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十陣】1

『春の上信越国境・四万川水系』

伝統釣法・四万の引き釣りと

いで湯の観光地となった職漁イワナの郷

■伝統釣法・四万の引き釣り

引き釣りとは四万に伝わる独特の釣法で所謂提灯釣り仕掛けの種類に近い。

やはり四万川の落差のある支流(支流の支流は典型的な藪沢・日向見川等)を対象としての釣り方で、毛鉤釣りでは探れない、釜や岩陰のエゴや深淵などをカバーできる。四万の引き釣り仕掛けは二間半(4.5m)の餌竿に約2.7m程度の仕掛けで錘なしの道糸1.0号、通しでなくハリスを一段落とした0.8若しくは0.6号を使う。釣り方に工夫があり、テンカラには出ないイワナ、底に隠れているイワナに積極的に誘いを掛ける釣り方だ。恐らくテンカラ毛鉤釣りの「待ち」からもっと魚に近づき食い気を誘う「攻め」の釣り方かたから生まれた必然の釣法では無いだろうか・・・。職漁目的以外に釣りを楽しむ釣り人が増えるに釣れ、他人と同じでは数も型(食用の)も釣果が挙がらない。というのも四万温泉の発展と共に旅館や湯治客が増え、「職漁」としての全盛期を迎えた頃、需要に追いつかない漁法では「食っていけない」との事だろう。実際マタギたちや広大な領域を持つ職漁師たちは「沢割り」=漁場の区分けをしていた。ところが需要が高まる四万温泉の湯治客は予想より多く、通常の毛鉤釣りだけでは職漁師としてやっていけなかったのだろう。

生活の糧を守るために職漁から生まれた伝統釣法・・・それが四万の引き釣りではないか。

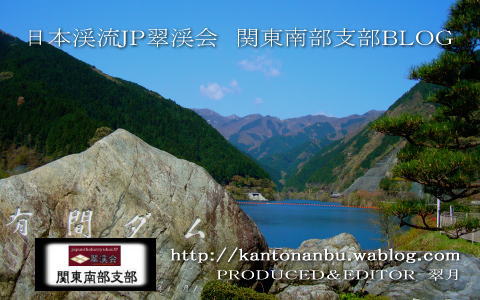

■山田川(四万川下流部)

四万川(しまがわ)は、群馬県吾妻郡の主に中之条町を流れる利根川水系吾妻川支流の一級河川である。群馬県吾妻郡中之条町大字四万の新潟県との境にある三国山脈に源を発する。南に流れ四万川ダム、中之条ダムを経て、下沢渡で上沢渡川を合わせる。東南へ流路を変え、中之条町大字中之条町と東吾妻町大字原町の境界で吾妻川に合流する。四万温泉で有名な四万川は下流部を山田川と呼ぶ。渓流釣り場としては四万温泉から上流の四万川本支流、沢渡川、日向見川、新湯川

等である。

翠渓会渓流事典&NAVI

■関東南部渓流事典

……suikeikai…………………………………………………

■日本渓流会JP翠渓会・会長代理

■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領

■関東南部支部・初代支部長

■翠渓会本部会評定衆

■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】

■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp

■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp

■翠渓会渓流事典&NAVI

…………………………………………………suikeikai……