続・奥武蔵の渓流【再回想】2

奥武蔵の渓流【再回想】7

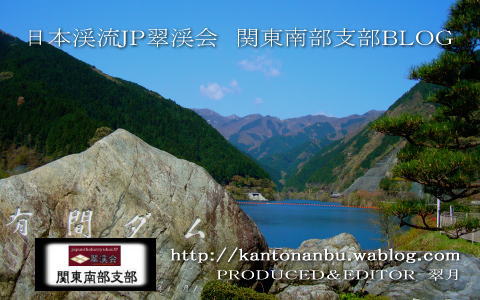

実質は支流だが、高麗川水系は支流の数は抜群だ。標高200M以上なら渓流魚も定着するし、横手にも当時から国際マス釣り場があった。名栗川は下流にはない。本格的には有馬谷にあるだけだ。小支流がこんなに多いのは高麗川の特徴だ。数多い支流に全て入渓した訳ではないが、ヤマメのいる沢(入り)も多い。。奥武蔵、外秩父、秩父で見られるように谷や沢を『入』と呼ぶ特徴がある。例えば、『入会谷津』初めて見た人には、土地の名か沢の名か区別できないだろう。入会・谷津=八津、津は溝、つまり、谷と溝。入り会う谷と溝。奥久慈に八溝山があるが、四方を谷に囲まれ、正に八つ溝だ。『八』という語源は、八ヶ岳や八重岳に例えると、幾重にもとか幾つかの。という具合だ。八ヶ岳は八つしか峰がない訳ではない。つまり多い数の抜きんでた比喩を語源としたのだろう。八重咲き、八重洲、八重歯等の語句で連想される。いつくかの溝、窪みが集まって、沢や谷となるが『入』とは沢と谷の中間位の沢の規模を示しているのかもしれない。ただ『入』の支流に沢があったり、単に『谷津』だったりもする。例えば有馬谷の『本谷津』は解釈を考えると、悩む。本谷・津?か本・谷津?いづれにしても有馬本谷の流れという意味だろう。この『入』と『谷』については、奥武蔵研究としてまとめているので近いうち結果を公表したいと思う。

http://kantonanbu.wablog.com/

http://suikeikai.blog.ocn.ne.jp/

翠月

コメントを投稿する